IFAL Times

ステルス値上げによる功罪

インフレが進む中、ステルス値上げという言葉を耳にする機会が多くなってきています。消費者が実感しづらいステルス値上げに対して、消費者物価の動向などの実際の数値を基に、どのように対応していけばよいのかを解説します。

- (1)ステルス値上げとは何か?

- (2)わが国の消費者物価の動向

- (3)特に食料費と教養娯楽費の物価上昇が顕著

- (4)ステルス値上げを消費者はどのようにみているのか

- (5)ステルス値上げに対して消費者はどう対応すれば良いのか

- IFA Leadingのアドバイザーにお気軽にご相談ください

目次

(1)ステルス値上げとは何か?

最近、「ステルス値上げ(シュリンクフレーション)」という言葉を耳にする機会が増えました。ステルス値上げとは、消費者がわからないように実質的な値上げをすることを言います。すなわち、価格を変えないで内容量を減らしたり、品質を低下させたりして実質的な値上げを実現する方法です。例えば、5個入りで100円の商品を、コスト上昇によって同じ5個入りで120円に値上げすると消費者に反発されるので、4個入りで100円にするといったやり方です。但し、こうしたやり方だと、消費者にはっきりとわかってしまいますので、食品であればグラム数を減らしてなるべくわからないようにして対応するといったやり方を取るケースが多いようです。このような値上げが相次いでいる背景には、世界的な原材料・エネルギー価格の高騰に加えて人手不足の深刻化などが挙げられると考えられています。したがって、さまざまなコスト削減の努力をしても、値上げを避けられない企業が多くなっているというのが実情だと思われます。本来であれば、コスト上昇分を販売価格に転嫁すれば良いのですが、わが国の場合、長年、デフレ経済が続いていたことから、「値上げを受け入れる空気」が形成されていないために、こうした「ステルス値上げ」が増えているものと思われます。

(2)わが国の消費者物価の動向

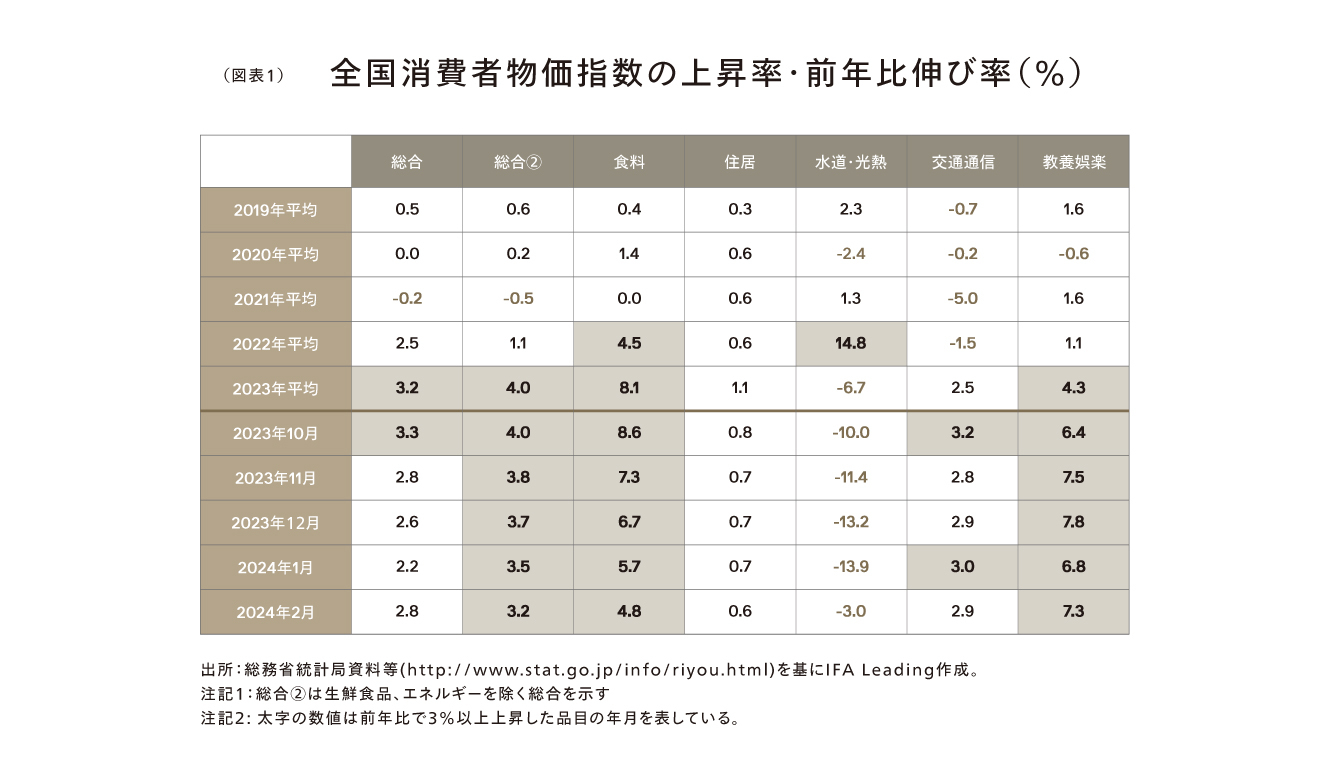

わが国は、デフレ経済の長期化によって「物価が上がらない時代」が続いていました。一見すると物価が上がらないことは良いことのようですが、物価安定の裏では「賃金が上がらない」「株価は上がらない」「経済が成長しない」といった事象が続いてきたのです。物価が上がらない理由はさまざまですが、需要が供給を下回っている状況に起因していたと考えられます。こうした状況はバブル崩壊後、2021年まで続いていましたが、2022年になるとロシア・ウクライナ戦争を契機に世界的な食料供給への不安及び食料価格の上昇、物流網の停滞などを背景にコストプッシュインフレが台頭し、わが国の消費者物価も上昇率を高めていくことになりました。

(3)特に食料費と教養娯楽費の物価上昇が顕著

ここで消費者物価動向を品目別にみると、2022年は食料品及び水道・光熱費が大きく上昇しました。食料品については、船舶、トラックなどの物流費が大きく上がった影響であり、水道・光熱費についてはロシアによるエネルギー供給が絞られたことによる世界的なエネルギー価格上昇で2022年は前年比14.8%増と大きく上昇しましたが、2023年に入ると前年比マイナスに転じています。これは、政府による「電気・ガス価格激変緩和対策」によって家計の負担が軽減されているためです。同激変緩和政策については2024年4月までとされており、5月以降は激変緩和の幅が縮小される見込みとなっています。また、2023年後半からは教養娯楽費の消費者物価が上昇基調にあります。これは、東京ディズニーランド、水族館、サファリパークなどのテークパークの入場料が引き上げられたことに加えて、美術館、博物館、スポーツ観戦、コンサートといった娯楽に関わるにチケット代が値上げされたことが影響していると考えられます(図表1参照)。

(4)ステルス値上げを消費者はどのようにみているのか

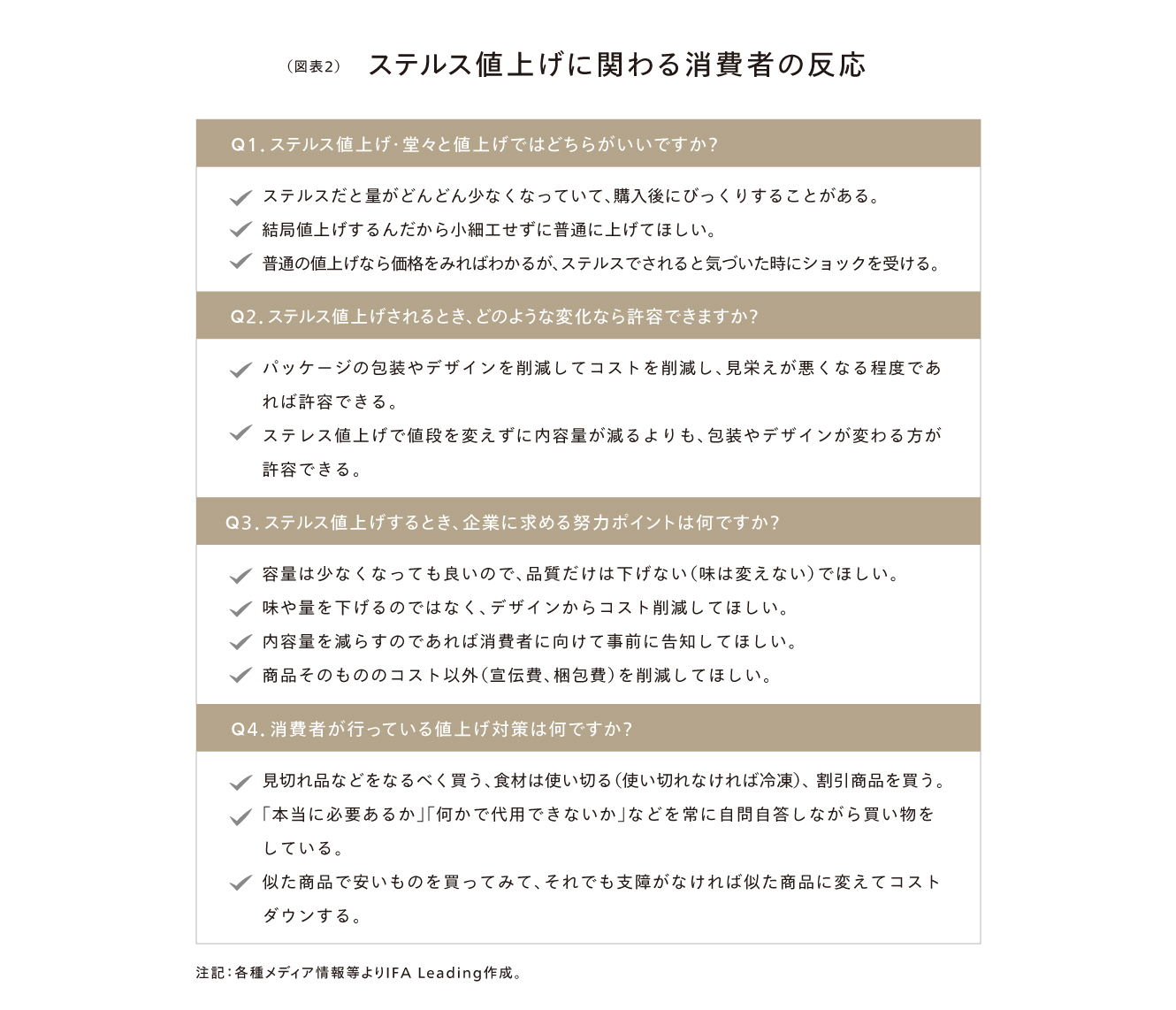

教養娯楽費については、維持費や人件費の上昇を背景にこれからも値上げ基調が続くとみられています。娯楽サービスについては、生活必需品では無いため比較的値上げが受け入れられ易いといった要因もありますが、インバウンドによる外国人観光客の増加で値上げをしても需要が落ちないとみられているのではないでしょうか。ちなみに、家計調査では外食費は食料費に含まれますが、外食費の増加も食料価格上昇の影響を受けていると考えられます。外食産業の場合、コストアップに対してメニュー価格を引き上げるという対応が一般的ですが、場合によっては容量を少なくするといった「ステルス値上げ」で対応しているケースもあるようです。あるレストランで「牡蠣とホタテのグラタン」を注文したところ、以前は牡蠣もホタテも3個ずつ入っていたのが、2個ずつになっていたり、「ハムとサラミの盛り合わせ」を注文したところ、半導体ウエハーほどの薄いハムとサラミになっていたり。といったことがありました。できれば、多少値段が上がっても以前のような牡蠣とホタテの分量、ある程度の厚みのあるハムとサラミを食べたいというのが消費者の本音だと思います(図表2参照)。

(5)ステルス値上げに対して消費者はどう対応すれば良いのか

ステルス値上げは食料品にとどまらずあらゆる分野に広がっているようです。例えば、①以前は24枚入りで100円だったクラフト封筒が15枚入りで100円になっている、②以前は20枚入りで販売されていたゴミ袋が15枚入りとなっている、③昨年まで20個入りだったゼリーが16個入りとなっている、④コーヒーフィルターが以前の90枚入りから80枚入りに減っている、⑤荷造り用ヒモが250メートルから180メートルになっている、⑥玄関マットの大きさが小さくなっている、⑦詰め替え用のウェットティッシュの枚数が減っていた、など枚挙にいとまがありません。「シュリンクフレーション」とも呼ばれるステルス値上げは、物価上昇の現象の一つです。わが国の場合、これからも人手不足が益々深刻化するとみられていることから、人件費アップ、商品或いはサービス価格上昇といった流れが続くものと思われます。

それでは、こうした値上げに対して消費者はどのような対応したら良いのでしょうか。まずは、その商品やサービスが本当に必要なのかを吟味することが必要となります。そして、見切り品、割引商品、代替品を上手に購入することも大切です。物価上昇時は、株式等の金融商品・不動産・貴金属等の「モノ」の価値は上がる傾向なので、現金でなく「モノ」で保有すると、物価上昇への備えになるかもしれません。いずれにせよ、「デフレ社会」から「インフレ社会」への転換によってこれまでの発想を変えなければならない時代になってきたと言えそうです。

IFA Leadingのアドバイザーにお気軽にご相談ください